仙台市議会議員選挙の泉区選挙区に無事立候補することが出来ました。

事前審査を終えているとはいえ、届出が正式に受理されてこそ、選挙戦に参加できます。候補者並びに陣営が最も気を使う場面です。

第一声は、泉区で最初に日が昇る松森の台地区で行いました。ここから、泉区全域に遊説してまいります。仙台市や泉区が抱える課題、その解決策について、市民の皆様に訴えてまいります。

仙台市議会議員選挙の泉区選挙区に無事立候補することが出来ました。

事前審査を終えているとはいえ、届出が正式に受理されてこそ、選挙戦に参加できます。候補者並びに陣営が最も気を使う場面です。

第一声は、泉区で最初に日が昇る松森の台地区で行いました。ここから、泉区全域に遊説してまいります。仙台市や泉区が抱える課題、その解決策について、市民の皆様に訴えてまいります。

いよいよ、明日から選挙戦がスタートします。明日の告示を前に、本日、後援会の結団式を行いました。お忙しい中、ご出席いただいた皆様、誠にありがとうございました。

仙台市政、様々な課題を抱えています。特に、泉区は大きな岐路に立たされています。今こそ大胆な方向転換が必要です。

「泉区の問題なんかどうでもよい」とする仙台市の姿勢に同調することはできません。泉区の課題は仙台市の課題です。仙台市の未来のため、この泉区から全力で戦っていく決意を新たにしました。

選挙を間近に控えたこの時期、人にお会いし、お話を聞く機会が格段に多くなります。とてもありがたく新鮮にすら感じます。

コロナ禍で、人の集まりが少なくなり、なかなかお会いできない方もいらっしゃいます。いくらSNSが普及したと言っても、直接お会いしお話を聞くことに優るものはありません。

ともすれば、政治家は、限られた特定の政治村で話し合い、物事を決める嫌いがあります。コロナ禍でその傾向が増した感すらします。

私も、井の中の蛙にならず、「市民の声を市政に届ける」ことを基本に、市民の皆様のお話をよくお聞きし、選挙に臨んでまいります。

災害時に水洗トイレが使用できない場合、皆さんはどう対応しますか。

先月実施した市名坂小学校区避難所運営委員会の避難所防災訓練において、避難所のトイレの問題について参加者の皆さんと一緒に考えました。

避難所のトイレの問題は、避難者の健康に重大な影響を及ぼします。トイレ環境は、飲料水や食糧の確保と同様に、避難者にとって深刻な問題です。

しかし、仙台市の避難所のトイレの現状については、私が昨年の12月議会で指摘したように、問題だらけです。内閣府は、平成28年4月、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を示し、市町村に対して、災害時のトイレ確保・管理計画を作成し、地域防災計画に反映すること求めています。残念ながら、仙台市はこの対応をまったく行っていません。

防災環境都市と標榜していますが、実態は恥ずかしい限りです。思考停止していると言わざるを得ません。6月の代表質疑において防災意識のアップデートを強く求めました。

避難所に避難されてきた方が、トイレを快適に使い、トイレを我慢する必要のない環境を作ることは、災害関連死の防止にとっても非常に重要です。これからも、トイレの問題の改善を含め、避難所の充実を求めてまいります。

新しい後援会事務所を本日設置しました。

本日、午前10時から、後援会の皆様、ご来賓ご出席のもと、二柱神社宮司様を斎主とする神事、並びに一連のセレモニーを開催させていただきました。

来るべき戦いに向けての活動拠点が出来上がりました。活力ある元気な仙台、魅力あふれる仙台をつくるために、何が必要か、私の想いを市民の皆様にお訴えしてまいります。

新しい後援会事務所は、地下鉄泉中央駅から徒歩2分の泉エクセルビル(1階に七十七銀行泉中央支店があります)の3階です。お近くにお越しの際は、ぜひ、お立ち寄りください。

昨日開催した市政報告会に、多くの皆様にご参加いただきました。誠にありがとうございました。

市政報告会では、仙台市議会の現状、仙台市と泉区の課題、その解決策、私の決意をお話させていただきました。言葉足らずの部分はあったかもしれませんが、仙台市政にかける私の想いをお伝え出来たと思います。

皆様からいただいた励ましを糧として、来るべき時に向けて、邁進してまいります。なお一層のご指導ご鞭撻を

お願い申し上げます。

私の立て看板が、何者かによって壊されました。

土台や支柱にも配慮した強固なもので、20年間トラブルもありませんでした。看板はボコボコになっており、相当な力を加えたと思われます。

公職選挙法の規定に基づき、仙台市選挙管理委員会に申請し、証票の交付を受けて設置した看板です。どのような勢力の者が、どのような意図をもって破壊したのかわかりませんが、断じて許すことはできません。

早速、警察に相談し、被害届を提出し受理していただきました。

妨害行為に決して負けるわけにはいきません。引き続き市政に参画し、市民の負託に応えるべく、活動に邁進する決意を新たにしました。

四年ぶりに「七北田川ふれあいマラソン大会」が開催されました。

今日はあいにくの空模様でしたが、緑が一段と濃くなった七北田公園を子どもから大人まで、颯爽と走りました。

この大会は、30年ほど前に七北田川沿いの友愛緑地を会場にして開催したのが始まりで、その後、会場を七北田公園に移し、公園と七北田川の堤防を走るコースとなりました。

私も、一言の挨拶の中で、開会式を行ったトラックのリニューアルだけでなく、公園全体を計画的に整備していくことをお話しさせていただきました。

生みの苦しみを乗り越え、蓄えた質問のエネルギ―を爆発させ、38分間の第一問、そして、再質問、再々質問にわたる代表質疑をやり終えました。

質問は17項目、43点になりました。準備段階では、もう数項目予定していましたが、持ち時間の40分で消化しきれないことが分かり、事前調整にかなりの時間を割くことになりました。今回質問を見合わせた項目については、次の機会に取り上げたいと思います。

しかし、残念なのは、問題の本質を避けるような答弁が散見されました。答えにくい難問もありましたが、大事な問題であり、前向きに検討し、取り組んでいただきたい。

代表質疑で取り上げた問題については、「のりお通信6月号」でご報告します。また、ブログで随時説明してまいります。ぜひご覧ください。

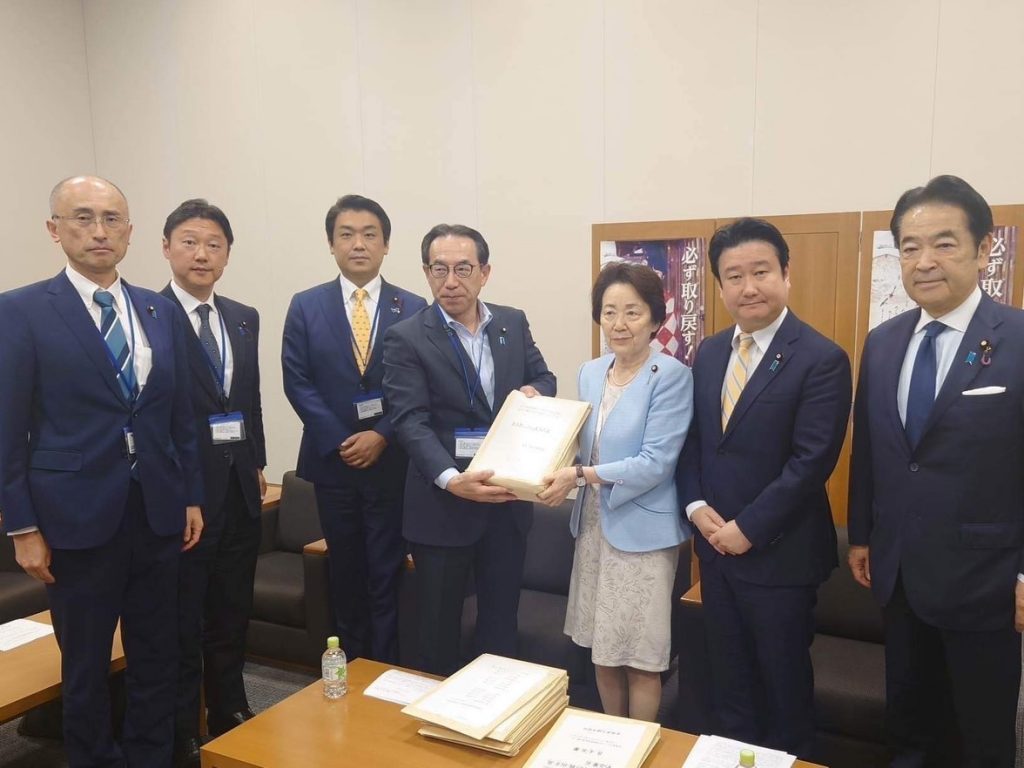

先日、「拉致問題の早期解決を求める署名」を国会議員の超党派で構成する「北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟」に提出し、国の取組を求めました。

この行動は、「救う会宮城」「宮城県議会拉致議連」「仙台市議会拉致議連」によるもので、拉致被害者家族会の増元照明さん、特定失踪者問題調査会の荒木和博さんにも同席していただきました。

提出した署名は、救う会宮城の皆さんとともに、街頭活動で集めたものが中心ですが、仙台市の職員の皆様に協力いただいた約7,000の署名も含まれています。仙台での活動は活発ですが、この取組を如何にして全国に広めていくか、大きな課題です。

街頭署名活動の際に、通行人から『もう終わった話だ』『無駄な抵抗だ』などと罵声を浴びることがあります。このような考えを日本人が持つことを望んでいるのは北朝鮮です。北朝鮮の思う壺にしてはいけません。

私たち日本人は、この拉致被害問題を日本の自由と主権と独立の問題として、しっかりと認識を深める必要があります。私は、これからも、この問題の解決のために行動してまいります。